Cuir et Parchemin

Le pôle « Cuir et Parchemin » du CRCC a pour mission de développer les connaissances sur les techniques anciennes de fabrication des cuirs, des parchemins et des manuscrits, au travers de la caractérisation des matériaux constitutifs et de leur état de dégradation, afin de faciliter leur conservation sur le long terme.

Le cuir et le parchemin sont des matériaux très répandus dans les collections patrimoniales, en premier lieu les archives et bibliothèques comme matériau de couverture ou en tant que support d’écriture d’ouvrages et manuscrits médiévaux. On les trouve également dans les musées témoignant ainsi des usages à des fins vestimentaires, décoratives ou rituelles, tels que costumes, instruments de musiques, tentures murales, sans oublier les spécimens naturalisés et les momies dont la peau est une composante essentielle. Bien que tous deux préparés à partir de peau animale, le cuir et le parchemin sont des matériaux très différents de par leur mode de fabrication, engendrant une sensibilité différente vis-à-vis de l’environnement.

Au sein du pôle, les recherches sont menées par Laurianne Robinet et Sylvie Heu-Thao et portent sur les axes suivants :

Le pôle cuir et parchemin applique et optimise les méthodes classiques de caractérisation des cuirs et parchemins pour l’identification de l’espèce animale de la peau, le procédé de tannage des cuirs et l’évaluation de l’état de dégradation du collagène. En complément, des analyses sont aussi réalisées pour caractériser les matériaux interagissant avec les matériaux à base de peau, tels que les matières colorantes (pigment, colorant), encre, vernis…

En juin 2019, le CRCC, en collaboration avec le musée du quai Branly-Jacques Chirac, a organisé la 11ème réunion intermédiaire du groupe de travail Cuir et Matériaux Associés de l’ICOM-CC dont les actes sont accessibles librement en ligne ici.

La microscopie optique non linéaire ou microscopie multiphoton est une technique optique largement développée dans le domaine biomédical, mais relativement nouvelle et prometteuse pour l’analyse des matériaux du patrimoine. Cette technique permet de réaliser une imagerie en trois dimensions de façon non invasive avec une résolution micrométrique. Elle présente l’avantage de pouvoir combiner plusieurs modes de contraste, dont la fluorescence excitée à deux photons et la génération de second harmonique (SHG). Ce dernier signal provient des structures non-centrosymétriques (ex. cellulose, plâtre, collagène fibrillaire).

Les recherches menées entre le Centre de Recherche sur la Conservation (CRC) et le Laboratoire d’Optique et Biosciences (LOB) au sein de l’Ecole Polytechnique ont mis en évidence le grand potentiel de la microscopie optique non linéaire (NLO) pour étudier les matériaux du patrimoine, notamment ceux à base de peau. Cette technique permet, à la fois d’accéder à des informations morphologiques à l’échelle microscopique et d’évaluer l’état de conservation du collagène dans ces matériaux. Grâce à l’approche corrélative développée entre la microscopie multiphoton et la spectroscopie nano-infrarouge il a été possible d’identifier l’origine chimique des modifications de signaux de microscopie NLO lors de la dégradation du collagène. Plus récemment, une méthode de quantification de l’altération dans les parchemins basée sur la mesure des signaux de SHG résolus en polarisation a été développée pour détecter les premiers stades de dégradation des parchemins.

Image de microscopie optique non linéaire d'un folio de parchemin endommagé par le feu, provenant de la bibliothèque de Chartres. Les signaux de génération de seconde harmonique (SHG/vert) correspondent au collagène bien préservé ; les signaux de fluorescence excitée par deux photons (2PEF/rouge) correspondent aux zones dégradées

A l’automne 2021, débutera le projet CaraColl - Caractérisation et suivi des modifications physico-chimiques du Collagène lors de l’altération des parchemins, recherche doctorale centrée sur la compréhension des signaux de microscopie NLO lors de la dégradation des parchemins. Dans le cadre du projet Equipex+ ESPADON, le CRCC s’équipera prochainement d’un microscope optique non linéaire optimisé pour l’analyse des matériaux du patrimoine et ouvert à la communauté.

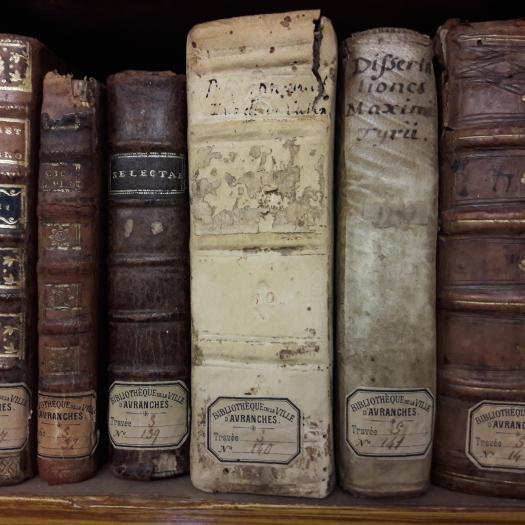

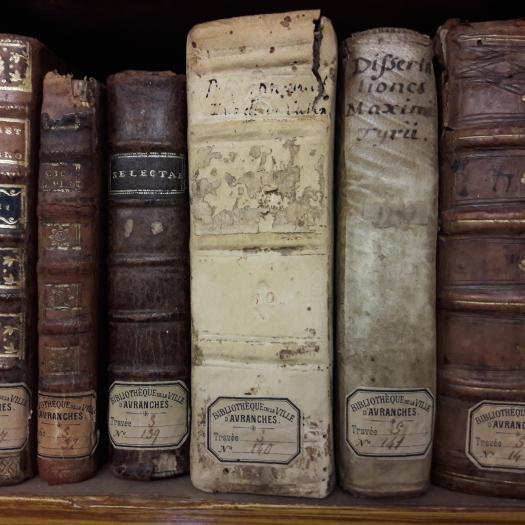

L’abbaye du Mont Saint-Michel en Normandie fut un haut lieu de pèlerinage de la chrétienté, mais aussi un grand centre spirituel, culturel et intellectuel. Son scriptorium a produit de nombreux manuscrits entre la fin du Xe et le milieu du XIIIe siècle, qui sont aujourd’hui conservés pour la plupart à la bibliothèque patrimoniale d’Avranches en Normandie, ainsi que dans d’autres bibliothèques et archives françaises (Paris, Rouen, Bordeaux, Caen) ou à l’étranger (Berlin, Londres, New York, Vatican…). Depuis 2017, plus d’une centaine d’entre eux sont accessibles en ligne sur la bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel (https://emmsm.unicaen.fr/).

Ce fonds exceptionnel constitue un témoignage des pratiques d’écriture et d’enluminure sur une large période, c’est pourquoi un projet de recherche a été initié en 2018 pour caractériser les différents matériaux constitutifs, à savoir le parchemin, les matières colorantes et les encres, afin de retracer les pratiques des copistes et des artistes au sein de scriptorium. La présente recherche porte sur les manuscrits de l’époque romane (fin du Xe - XIIe siècle), en particulier ceux datés d’avant 1100, et a été initiée sur les cinquante-quatre manuscrits conservés à la bibliothèque d’Avranches. Grâce au soutien du Ministère de la Culture et de la Fondation des sciences du Patrimoine (Patrimex/FSP), des campagnes d’analyse ont pu être menées sur place à Avranches. Parmi le corpus, six manuscrits ont aussi été acheminés à Paris pour étudier les enluminures complexes par des techniques d’imagerie. Un documentaire a été réalisé sur ces campagnes de mesures à la bibliothèque d’Avranches. Le projet de recherche est actuellement étendu aux manuscrits du Mont Saint-Michel du XIe siècle conservés dans d’autres collections en France et à l’étranger.

Les résultats de cette étude matérielle permettront à la fois de confirmer et de compléter les attributions faites par l’étude codicologique des manuscrits, et de fournir des repères pour les manuscrits produits dans ce scriptorium durant cette période. Par ailleurs, l’étude visera à mieux comprendre les dégradations observées sur certains pigments, afin de mieux préserver ces décors. Les données recueillies sur les différents matériaux viendront enrichir les notices des manuscrits de la Bibliothèque virtuelle du Mont Saint-Michel et seront mis à disposition des chercheurs dans le cadre du projet Biblissima+. Les informations sont également intégrées dans le nouvel espace d’exposition des manuscrits au Scriptorial d’Avranches.

Ancêtres de nos papiers peints, les cuirs dorés, appelés également Cuirs de Cordoue, ont suscité un grand engouement entre le XVIème et le XVIIIème siècle en Europe. Ils ont été surtout employés comme tapisseries ou tentures murales dans les hôtels, les châteaux et les grandes demeures bourgeoises. En dépit de leur nom, l’or n’intervient pas dans le processus de fabrication de ces décors dont la couleur dorée est obtenue par la présence d’une feuille d’argent, collée sur le cuir, sur laquelle est appliqué un vernis jaune. De nos jours, il reste très difficile de dater et d’attribuer à un atelier particulier des décors en cuir doré car ils sont rarement signés et seules leurs caractéristiques stylistiques permettent d’émettre des hypothèses sur leur origine.

Les travaux menés par le CRC en collaboration avec deux spécialistes des cuirs dorés Céline Bonnot-Diconne, restauratrice et Jean-Pierre Fournet, historien d’art, ainsi que d’autres laboratoires de recherche, ont permis l’analyse des différents matériaux constitutifs de ces décors. L’objectif est ainsi de confronter les données physico-chimiques et stylistiques obtenues sur un corpus de cuirs dorés, afin d’identifier des marqueurs physico-chimiques permettant d’attribuer ces décors à un atelier ou à une région d’origine. Le projet CORDOBA (FSP 2014-2015) s’est focalisé sur l’analyse physico-chimique de la feuille d’argent au sein de ces décors par faisceau d’ions (PIXE et RBS) sur l’accélérateur AGLAE (C2RMF). Ces analyses ont permis de déterminer la composition chimique des feuilles ainsi que leur épaisseur, afin de mieux comprendre les matières premières et leur provenance, ainsi que l’impact des étapes de fabrication de ces décors sur les feuilles d’argent. Les études se poursuivent actuellement sur les autres matériaux constitutifs, notamment le vernis et la couche de protection sur ces décors, ainsi que le cuir.

Le ternissement, voire le noircissement, de la feuille d’argent des tentures en cuir doré est un problème récurrent dans les collections, et touche principalement les zones dites « argentées », ne possédant en surface qu’une très fine couche organique. Cette altération peut se limiter à des zones superficiellement peu étendues, mais peut aussi entraîner un assombrissement généralisé de l’ensemble d’un décor, ce qui affecte profondément la lisibilité de l’œuvre et nuit à l’esthétique de l’ensemble. Le projet CORD’ARGENT (FSP 2015-2016) s’est intéressé à mieux comprendre les processus de dégradation de la feuille d’argent au sein de ces décors et de préciser les différents facteurs qui jouent un rôle dans leur apparition, notamment les conditions climatiques, les matériaux constitutifs et les différents traitements de restauration.